Wien ist für mich zwar keine tote Stadt, aber eine Stadt der Toten. Unzählige berühmte und weniger berühmte Menschen haben in ihr gelebt und sind in ihr gestorben. So manche von diesen sind sogar noch da. In all ihrer Körperlichkeit. Oder zumindest mit dem, was sie nach ihrem Tod davon behalten durften. In den Grüften unter den Kirchen Wiens hat die Stadt ihre Toten versteckt, es aber nie verabsäumt, Besuche bei diesen zu ermöglichen, ja, geradewegs dazu einzuladen.

Ein prominentes Beispiel für ein solches Totenrefugium ist die Michaelergruft. Als ich sie mit etwa 15 Jahren erstmalig besuchen durfte, wusste ich sofort, dass ich hier an einem Ort war, der mich nie wieder gehen lassen würde. Seither scheint er ein Teil von mir zu sein und ich einer von ihm.

Der Mann, der mich damals dorthin führte, war der Wiener Akademieprofessor Herwig Zens.

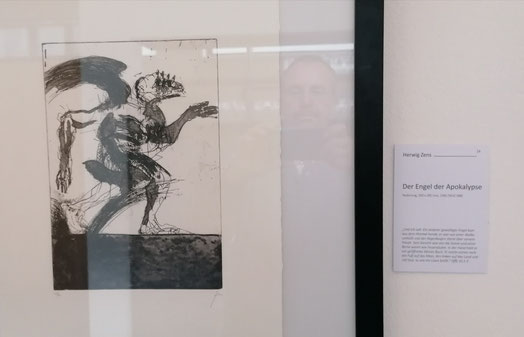

Als Grafiker und Maler ließ ihn das Thema Tod ebenfalls nie ganz aus seinen Klauen. So schuf er etwa einen 40 Gemälde umfassenden, insgesamt 53 Meter langen Zyklus nach den mittelalterlichen Totentanz-Malereien auf der Friedhofsmauer des Basler Dominikanerklosters.

In der Kapuzinergruft von Palermo zeichnete er die dortigen Mumien. Jene ungewöhnlich gut konservierten Leichen regten ihn zu einer ganzen Reihe seiner Werke an.

Weitere 20 Gemälde entstanden nach Jakob Hiebelers frühbarockem Totentanz in der Annakapelle von Füssen.

Auch in einem 55 Meter langen Fries in der Friedhofskapelle von Brunn am Gebirge setzte sich Zens mit dem Sterben auseinander, das er selbst schlussendlich im Herbst des Jahres 2019 meisterte.

Ich habe mit diesem Mann rein aus jugendlichem Trotz und unreflektierter Sturheit gestritten, habe seine kunsthistorischen Erläuterungen wie religiöse Predigten aufgesogen, habe seine großformatigen Bilder verabscheut und seine Grafiken – vor allem seine Radierungen – geliebt.

Nur selten berührt mich der Tod eines Menschen. Seiner hat es.

Darum ist die Stimme jenes Mannes bei jedem meiner Besuche in der Michaelergruft präsent.

Doch worin besteht nun die Besonderheit dieses von mir mittlerweile mehrfach erwähnten Ortes?

Warum taucht er in meinen Geschichten auf? Warum erinnern mich die Bilder, die ich von ihm in meinem Kopf trage, stets daran, dass ich meine Tage nutzen, mein Denken in nachvollziehbare Form gießen muss?

Höchstwahrscheinlich deshalb, weil die Michaelergruft mir erstmals die Endlichkeit des Lebens in all seiner Anschaulichkeit deutlich gemacht hat. Anschaulicher als jeder Film, als alle Fotos oder Gemälde, als jedes Requiem und alle Texte das jemals zuwege gebracht hätten.

Wie hat sie das geschafft? Noch dazu bereits in wenigen Minuten, schon bei meinem ersten Besuch?

Ganz einfach: Die in ihr Bestatteten zeigen überdeutlich, dass sie einst so lebendig gewesen sind wie diejenigen, die vor ihnen stehen und sie betrachten. Sie sind in all ihrem Dahingeschiedensein nach wie vor menschlich und uns damit berührend nahe. Die Michaelergruft ist eine der acht bekannten Grüfte Europas, in der eine natürliche Mumifikation der darin Beigesetzten erfolgt ist. Ursprünglich sind nur einzelne Bestattungsräume unter der Kirche gebaut worden, zugänglich nur durch Öffnungen im Boden, die man durch schwere Grabplatten verschlossen hat.

In den 1780er-Jahren jedoch hat Kaiser Josef II. Bestattungen erst in, dann um die Kirchen generell verboten. Somit hat man die Abgänge aus dem Kirchenraum verschlossen, die einzelnen Räume miteinander verbunden und einen zentralen Abgang aus dem Klosterbereich geschaffen. Damit besteht die Gruft heutzutage aus 19 Teilgrüften verschiedener Größe mit einer Gesamtfläche von etwa 800 Quadratmetern. Insgesamt enthält sie circa 250 Särge. Ein kleiner, aber nicht uninteressanter Fakt: Es existieren noch sechs weitere bekannte, aber nicht zugängliche Grüfte.

Warum aber ist es in der Michaelergruft zur natürlichen Mumifikation der Leichen gekommen?

Die Voraussetzungen dafür sind die einstmals geringe und gleichmäßige Temperatur der Gewölbe, trockene Luft und ein stetiger Luftzug. Das Ergebnis: ledrig-ausgetrocknete Leichen, aber auch barocke Holzsärge, die sonst wahrscheinlich ebenso verrottet wären wie ihr Inhalt.

Allerdings hat man in der Vergangenheit im Zuge von Umbauarbeiten Lüftungsschächte und Öffnungen teilweise verschlossen. Damit kann das erforderliche Raumklima in der Gruft nicht mehr ohne zusätzliche technische Maßnahmen aufrechterhalten werden. Zusätzlich dazu verändern Einflüsse wie das Eindringen von Feuchtigkeit, eine Erhöhung der Temperatur, das eingeleitete elektrische Licht und nicht zuletzt die Besucher das Raumklima.

Um zu retten, was zu retten ist, werden die Särge von Restauratorinnen und Restauratoren behandelt und auch die Lüftungsverhältnisse, soweit es geht, in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt, teilweise auch unter Einsatz moderner Lüftungsklappen. Apropos modern: Vor etwa einem Jahrzehnt hat man eine Umluftkühlanlage eingebaut. Die Toten der Michaelergruft liegen also mittlerweile in einer gigantischen Kombination von Kühlschrank und Umluftbackrohr. Aber ich gehe davon aus, dass ihnen das verhältnismäßig egal ist.

Nach wie vor kann man die Michaelergruft besichtigen. Einstmals hat es – wenn ich mich richtig erinnere – fixe Führungszeiten gegeben, mittlerweile muss man sich vorab anmelden.

Die genauen Bedingungen erfährt man auf der Website der Pfarre St. Michael.

Heute stehen die Särge wie Ausstellungsobjekte nebeneinander gereiht. Ursprünglich sah das jedoch anders aus: Da der verfügbare Platz kostbar war, stapelte man die Holzsärge dicht an dicht übereinander. Doch auch so hatte man die „Lagerkapazitäten“ schnell ausgereizt. Die – etwas unsensible, aber praktische – Lösung: Um den Inhalt der Gruft noch besser zu komprimieren, zerstörte man die Särge plus Inhalt und verteilte darüber einfach Lehm und Sand. Das heutige Bodenniveau erhöhte sich auf diese Art und Weise gegenüber dem ursprünglichen um etwa eineinhalb Meter. Die erhaltenen Holzsärge und ihre „Bewohner“ sind also wohl die zuletzt in der Gruft Deponierten.

Somit gehen wir heutigen Besucher genaugenommen auf einer Schicht aus kaputten Särgen, Knochen- und Kleiderresten. Auch an den Seitenwänden sind Knochen aufgeschichtet. Ein nachdenklich machender Spaziergang durch eine stille unterirdische Heimstatt der Vergänglichkeit. Mit 15 Jahren habe ich dort unten erkannt: Nicht „man“ stirbt, sondern „ich“ sterbe. Nicht unbedingt heute, vielleicht auch nicht morgen, aber irgendwann bestimmt. Und was soll dann von mir bleiben? Mein Körper muss es nicht sein, der dient maximal als Wegweiser, aber nicht als Weg selbst. Nein, meine Gedanken müssen bleiben – und das können sie nur in Form von Bildern, Worten oder Melodien. Und so habe ich begonnen, ihnen Form zu geben und sie nach außen getragen.

Bis heute.